틀에 갇힌 공연의 해방 / 틀에 갇힌 공연을 해방하다

놓을 해(解), 놓을 방(放). 놓고 또 놓는 것이 ‘해방’이란다. 가뒀던 뭔가를 풀어놓아 자유를 그러쥐게 하는 일. 그것이 용산구 용산동 일대가 ‘해방촌’이라 불린 이유다. 광복 이후 미군정청이 접수했으나 이내 이북 실향민들의 주거지가 된 그곳의 오랜 바람, 해방. 경계가 사라지기를 바랐던 이들의 쉼터 해방촌은, 고향 땅을 자유로이 밟고픈 소망이 켜켜이 쌓인 공간이었다. 그곳에 ‘2012년 청소년 자발적 사회문화 활동 지원 사업’ 대상자 유선 씨의 상상이 뿌리를 내렸다. 60여년을 곰삭은 자유가 마침내 스무 살 청년에게로 흘러들었다.

“지난해 2월부터 ‘빈집’에서 지냈는데 그곳 친구가 아름다운재단 지원 사업을 알려줬죠. 워낙 공연 기획에 관심이 많아서 주변 친구들과 함께 지원사업을 신청하면 어떨까 싶더라고요.”

공동체 ‘빈집’이 필요에 의한 공동주거 실험이라면 그녀의 <해방촌 일상적 문화예술본부 아지트>는 필요에 의한 문화기획 실험이었다. 이 두 실험은 모두 자유로운 삶을 지향하기에 가능한 발상의 전환이었다. 그 즈음 유선 씨는 듣고 싶은 음악, 보고 싶은 전시, 참여하고픈 공연이 좀 더 가까운 곳, 일상에서 이뤄지기를 바랐다. 공연을 보려고 홍대를 들락거리며 ‘멀리 가지 않고 우리 마을에서도 공연을 볼 수 있으면 좋겠다’ 중얼거렸지만 그건 공상에 가까운 기획이었다. 한데 신기하게도 아름다운재단의 ‘청소년 자발적 사회문화 활동 지원 사업’과 맞물리자 공상이 꿈틀거렸다. 그리고 발화했다. 망상이거나 환상에 머물지 않고 실현 가능한 상상으로 자리매김했다.

문턱 없는 공연을 기획하기까지

“제안서 준비를 3주 정도밖에 못했어요. 그래서 서류심사 결과가 나왔는데도 기뻐할 겨를이 없었어요. 면접 준비하느라 정신이 없었거든요. 저를 비롯해서 기획에 참여한 두 친구 모두 다른 일을 하고 있어서 시간이 부족했어요.”

처음 얼마간은 문화예술이라는 큰 덩어리 중에서도 무엇에 초점을 맞출지 고심하느라 몇 날을 흘려보냈다. 이게 좋겠다, 저게 좋겠다 갖가지 의견을 중구반방으로 쏟아내기도 수차례였다. 시간은 빠듯한데 기획자 세 명의 의견을 수렴하는 게 생각처럼 쉽지 않았다. 그럴 때마다 그녀는 ‘안 되면 어떡하지?’ 고민하기보다 ‘이렇게 하면 좋겠다!’를 떠올리려고 노력했다. 목표가 수단을 잠식하지 않고, 수단이 목표를 기만하지 않으려면 매 순간이 ‘일상적 문화예술’로 스며야 했다. 동료들의 생각도 마찬가지였다. 이 기획은 자신의 의견을 주장하려고 시작된 게 아니었다. 재밌고 신나는 일상을 꾸리고 마을 공동체와 공유하기 위한 프로젝트라는 걸 누구보다 잘 알고 있는 그들이었다.

“마을영화제를 할까도 생각했는데 문득 세 사람의 공통분모인 공연이 떠올랐어요. 다양한 생활 형태와 여러 인종이 공존하는 해방촌. 이 지역에 거주하다 보니 공간적 특성인 다양함을 공유할 기회가 별로 없더라고요. 그래서 모두가 함께 생산하고 소비하고 표현하는 아지트를 만들면 어떨까, 일상적 문화예술을 활성화하고 아마추어 예술인에게 표현할 기회를 제공해서 문화예술을 공유하는 거요.”

외부에서 소비하는 형태의 문화예술이 아닌, 지역에서 직접 만들고 나누는 형태의 문화예술. 그것은 소통이었다. 당연하게도 일방적이지 않은 공연이 필요했고, 그런 맥락에서 공연과 전시, 퍼포먼스가 한 공간에서 펼쳐지면 어떨까 궁리했다.

“해방촌 안에서 주민과 아티스트가 일상적으로 접할 수 있는 문화예술본부가 되고 싶었어요. 일정한 공간이 없어서 불편할 것 같지만 오히려 제약을 덜 받고 좋더라고요. 공간이 있으면 보통 그 장소에서만 하게 되는데 저희는 해방촌 내 어느 곳에서나 할 수 있잖아요.”

네트워킹과 자급자족의 의미

그녀는 지원사업이 선정된 이후 6개월 동안 총 세 번의 공연을 기획했다. 첫 공연은 해방촌 ‘빈 가게’에서 펼쳐졌다.

“열심히 준비했는데도 뮤지션 섭외가 어려웠어요. 주민 참여를 위해 ‘공연할 사람을 찾습니다’ 벽보 붙이며 홍보를 했는데도 별 소득이 없었죠. 나중엔 알음알음해서 주변지인들을 중심으로 첫 공연을 치러냈어요. 특별한 콘셉트를 정했다기보다는 익숙한 장소에서 관객과 호흡하기를 바랐죠. 딱히 새롭진 않아도 재밌었어요.”

‘여름, 카페, 휴식’이라는 테마로 그림 전시도 함께 진행했다. 우왕좌왕이었지만 뜻 깊은 첫 공연을 마치고 그녀는 ‘주민 참여’라는 숙제를 품었다. 그래서 두 번째 공연은 야외에서 진행됐다. 문턱 없앤 공연장에서 더 많은 사람과 어우러지고 싶었다.

“남산 배드민턴장이 두 번째 공연장이었어요. 처음 섭외할 때 골머리를 썩였죠. 남산 전체를 관리하던 공단에서 안 된다고 했거든요. 보통 길거리 공연은 제재를 받지 않는데 말이죠. 그때 빈집 친구가 남산이 여러 동에 걸쳐 있고 배드민턴장은 용산2가동 관할이니 주민 센터에 전화해 보라더라고요. 마을사업에 한창 관심을 보이던 시절이라 금방 해결됐어요.”

모기에 뜯기며 열정적으로 치러낸 9월 어느 저녁의 <남산밸리 어쿠스틱> 공연과 연말 공연을 마치고 그녀는 중요한 키워드 ‘네트워킹’을 되뇄다. 사람들이 인식할 때까지, 공연을 보러 올 때까지 지치지 않고 무대를 마련하려면 더 많은 공연자가 필요한 까닭이었다.

“우리 예산 중 가장 큰 비중을 차지하는 게 장비 구입이거든요. 아지트 내부의 공연과 녹음의 질을 높이려는 의도도 있지만 또 다른 중요한 이유가 네트워킹이었어요. 우리 같은 청년들이 모여 조직한 공연 기획 단체들에 무상으로 장비를 대여하며 관계를 맺는 게 중요했어요.”

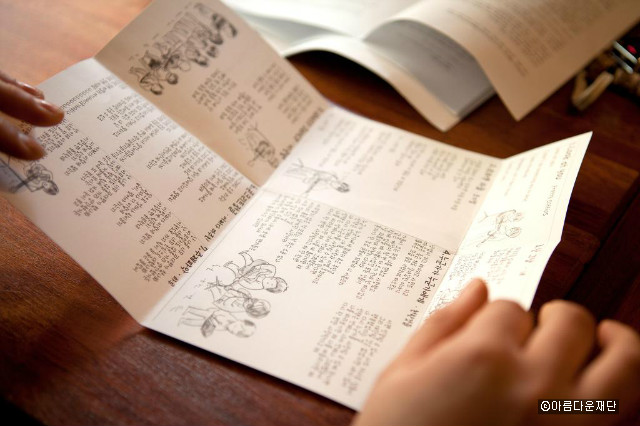

세 번의 공연 기획과 수작업 컴필레이션 앨범 제작은 유선 씨에게 든든한 뒷심이 되었다. 분주했던 지난 6개월, 그녀는 소통과 참여, 네트워킹과 자급자족의 의미를 제대로 경험했다. 무엇이든 시작할 수 있는 발판을 마련했다. 그 토대 위에서 영국 워킹홀리데이도 선택할 수 있었다.

“대학을 가지 않겠다고 결심하고 독립한 지난해 <해방촌 일상적 문화예술본부 아지트> 사업을 진행했어요. 그 경험들이 많은 도움이 됐고요. 내년엔 영국에 갈 거예요, 워킹홀리데이로. 다양한 사람들을 만나고 공연을 기획하며 제가 할 수 있는 것의 스펙트럼을 넓히고 싶어요.”

글. 우승연 사진. 임다윤

점차 기성세대가 돼가는 거 같아 씁쓸하던 차에, 아지트와 같은 활동하는 분을 보니 존경스럽고 반성이 되네요. 재단도 그런 분을 지원에 힘써주세요.

기성세대화

예! 노력하겠습니다 : )

긍정적인홍미씨