35살 동갑내기 이민구, 구지윤 부부입니다.

‘나눔’이 좋아서 이런저런 이야기를 나누는 친구로 만나, 제 작년 10월 평생 단짝이 되기로 약속했습니다. 그리고 결혼한지 7개월 만에 둘의 꿈이었던 세계여행을 떠났고 2013년 5월, 360일간의 세계여행(30개국 108개 도시 방문)을 마치고 귀국하게 되었습니다. 세계여행 중 만난 다양한 나라와 사람들, 그 안에서 숨쉬고 있었던 나눔에 관한 이야기를 아름다운재단 블로그를 통해 전합니다.

동갑내기 부부의 좌충우돌 여행기

<우리는 세계일주로 나눔을 만났다> ②호주 멜버른

태국, 라오스, 싱가폴, 말레이시아를 거쳐 호주행 비행기에 올랐다. 호주에는 또 어떤 따뜻한 사람들이 나누며 살아가고 있을까? 설레는 마음 한가득 안고 시드니 공항에 도착하였다.

땀이 삐질거리는 동남아와는 달리 6월의 호주는 한겨울의 중심에 있었다. 공항을 나서자 마자 찬바람에 옷깃을 여민다. 지구 반대편의 기후를 몸으로 기억하며 우린 길을 나섰다.

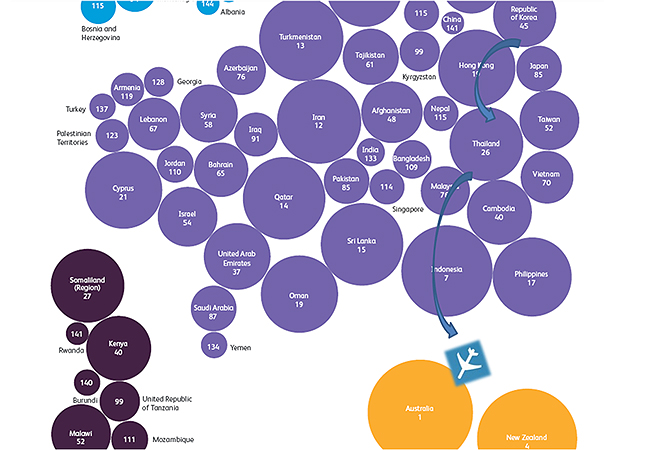

▲ 전세계 나라의 ‘기부순위’를 맵으로 만들어 놓은 그림이다. 기부순위 45위 한국에서 출발하여 26위 태국을 거쳐 1위 호주로 향했다.(출처 : CAF World Giving Index)

황금보다 귀한 가치를 만드는 사람들

멜버른(Melbourne), 이름만 들어도…

이름만 들어도 설레는 도시. 거리 곳곳 진한 에스프레소 향기가 넘쳐나고 자유로운 젊음들은 거리의 악사가 되어 청춘을 노래하는 곳. 그래피티와 오랜 건물이 함께 공존하는 곳.

4년 연속 세계에서 가장 살기 좋은 도시로 선정되지 않았다 하더라도 우리에게 이미 멜버른은 이름만으로도 ‘살기 좋을 것 같은 도시’로 다가왔다. 많은 기대와 설렘 속에 시드니를 거쳐 한 겨울의 멜버른에 도착하였다.

▲ 이제, 호주 멜버른이다. 비행기 몇시간 탔을 뿐인데 한여름에서 한겨울로 우린 순간이동을 하였다.

멜버른의 문화를 좀 더 깊이 느껴보기 위해 패션관련 일을 하는 20대 젊은 부부의 집에서 민박을 하기로 했다. 민박을 시작한 첫날 저녁, 민박집을 하는 리안 부부와함께 두런두런 앉아 이런 저런 이야기를 나누었다.

“리안, 멜버른을 가장 잘 둘러볼 방법.. 뭐 없을까?”

“음… 그리팅 서비스(Greeting Service)라고 들어봤어?”

“아니…그게 뭐야?”

“그래? 멜버른 방문자 센터(Melbourne Visitor Centre)에서 운영하는 건데 미리 신청만 하면 맞춤형으로 너희들을 멜버른 구석구석 안내해 줄거야. 너희가 기부나 자원봉사에도 관심이 많다고 했잖아, 이 프로그램은 모두 자원봉사자들로 운영이 되거든.”

우린 믿기지 않는다는 듯 다시 물었다.

“맞춤형? 1:1 서비스..뭐..그런거야? 자원봉사자로 운영된다고? 비용은 얼마들어?”

▲ 멜버른의 세련된 분위기와 잘 어울리는 민박집 주인 리안 부부. 현지인 민박집을 이용하면 그 도시의 구석구석 좋은 여행정보들을 얻을 수 있다.

질문을 한꺼번에 쏟아내었지만 리안은 차근차근 설명해 주었다.

“그리팅 서비스는 열정적인 자원봉사자들에 의해 운영되는데 가이드 한 명당 관광객이 적게는 두 명, 많게는 5명정도 함께 시내 곳곳을 둘러보고 함께 이야기를 나누는 프로그램이야. 너희들처럼 시간을 내어서 곳곳을 둘러보고 싶다면 좋을 거 같아. 물론, 비용은 무료고.”

소수에게만 제공되는 ‘맞춤형’ 이란 말, 그리고 ‘무료‘란 말, 무엇보다도 ’자원봉사자‘로 운영된다는 말이 우리의 호기심을 더욱 자극했다. 다음날 멜버른 중심가에 위치한 방문자 센터를 바로 찾았다.

▲ 다양한 문화가 공존하는 도시, 멜버른. 거리의 커피향을 따라 나눔여행을 떠났다.

▲ 거리 곳곳에서 관광안내를 하는 자원봉사자들을 만나볼 수 있다.

▲ 멜버른 방문자 센터(Melbourne visitor centre)는 시내 중심가에 위치해 있으며 자원봉사자들이 할 수 있는 각국의 언어를 통해 여행자를 맞이한다.

멜버른 방문자센터에서 코디네이터와 한 시간에 걸쳐 다양한 이야기를 나누었다. 나눔을 찾아 세계를 여행하던 우리에게 새로운 시각을 열어주는 시간이였다. 코디네이터는 기부선진국으로서의 호주를 자랑스러워 했는데 그녀가 들려주는 호주 기부의 시작은 이러했다.

▲ 궁금한 것은 못 참는 우리. ‘멜버른 방문자 센터‘의 책임 코디네이터와 자원봉사자 운영시스템에 대해 1시간이 넘도록 인터뷰 하였다.

골드러시에서 기빙러시로…

호주는 100년 전부터 기부와 자원봉사가 태동하고 있었다고 한다. 특히 빅토리아주를 중심으로 시작됐는데 현재도 다양한 형태의 자선단체가 가장 많이 있는 곳이 빅토리아주로 대부분 우리가 방문한 멜버른에 몰려 있다고 한다.

왜 호주 특히 이곳 빅토리아주에서 기부문화가 태동되고 성장하였는지에 대해서는 다양한 견해들이 있지만 1850년대‘골드러시’와 당시 이지역의 세금법 때문이란 주장이 많다고 한다.

▲ 19세기말 빅토리아주에는 금광이 발견되었고, 이는 호주 기부문화의 태동으로 이어지게 된다. (사진출처 : 구글 이미지)

▲ 멜버른기념관에서 바라본 시내 전경. 골드러시는 지금의 멜버른을 만들었다.

실제로 19세기 말 금광이 발견되면서 골드러시로 만들어진 도시가 멜버른이다. 현재 멜버른 외곽에는 ‘소버린 힐’과 같은 전통마을에서 금광채굴을 체험할 수 있는 관광코스도 있다. 골드러시로 인해 멜버른 지역에 부자들이 생겨나게 되었고 부자들은 막대한 부를 축적하게 된다. 이때 부자들의 고민이 시작되었다. 그 부를 다음 세대로 이전해야 하는데 거액의 세금을 정부에 물어야 했기 때문이다. 이에 대한 반발이 심해지자 정부가 묘책을 내놓게 되는데, 그것이 자선재단설립에 관한 법이다.

1900년대 초반 빅토리아주 정부가 공익을 목적으로 하는 자선재단을 설립할 경우 과도한 세금을 면제해주는 규정을 만들면서 부자들은 자선재단 설립과 유산기부에 동참하기 시작했다고 한다.

▲ 150명의 자원봉사자들이 교대하며 매일 새로운 여행자에게 멜버른의 구석구석을 안내한다.(왼쪽) ‘멜버른을 사랑하시나요? 그럼 자원봉사를 신청하세요!’ 심플하면서도 강력한 메시지이다.(오른쪽)

이렇게 시작된 호주의 기부문화는 100년의 세월을 거쳐오며 안정된 기부관련 법을 기반으로 성숙된 자발적 기부문화를 호주인들의 가슴에 심어놓은 것이다.

세대와 세대를 거쳐 더욱 성숙되어져 온 호주의 나눔문화를 직접 접하고 있으니 괜한 떨림이 전해져 왔다. 지금 이 방문자 센터가 ‘골드러시’의 후손들이 가장 자랑스럽게 생각하는 멜버른의 자원봉사문화의 집합체라고 하니 더욱 그러했다.

▲ 장애인은 물론 누구나 쉽게 방문자 센터를 이용할 수 있다.

▲ 가이드라고는 하지만 평상복을 입은 중년의 노신사가 우리를 멜버른으로 안내하였다.

▲ 비가 내리자 노신사 가이드는 우리를 유명한 뒷골목 카페로 안내하였다. 그곳에서 우리는 멜버른의 더 깊은 속내를 듣게 되었다.

▲ 중년의 노신사 자원봉사자는 거리의 구석구석 까지 멜버른을 여행자에게 소개하였다.

▲ 저 고풍스럽게만 보였던 오랜 건물과 교회가 노신사 가이드의 이야기를 통해 살아있는 ‘오늘의 역사’로 다가왔다.

그리팅 서비스는 생각 이상으로 유쾌하고 즐거웠다. 인터넷 정보에서는 찾을 수 없는 거리 곳곳에 숨어있는 명소들을 보았고 오래된 건물 모퉁이의 이야기들을 들었다. 특별히 나이 지긋한 자원봉사자 노신사의 옛 이야기를 들으며 현재의 멜버른을 돌아보고 있자니, 멜버른의 거리 하나하나가 새롭게 다가오는 듯 했다. 우리는 그래서 멜버른 방문자 센터에 대해 더욱 깊이 알고 싶어 책임 코디네이터와 면담을 나누었고 그들의 ‘나눔’에 대해 조금이나마 알게 되었다.

▲ 로컬푸드로 지역복지를 만들어가는 유명 채식카페를 방문했다. 멜버른 시내 곳곳에는 도네이션으로 운영되는 유명 카페들이 있다.

▲ 채식카페는 기부금으로 운영되며, 자원봉사자들이 돌아가면서 카페를 관리한다.

150여명의 자원봉사자들과 단 15명의 스텝들로 운영되고 있는 멜버른 방문자 센터.

일주일에 반나절. 자신이 사랑하는 도시를 알리기 위해, 아낌없이 자신의 시간을 내어주는 사람들. 그리고 더 많은 정보를 정확히 전달하기 위해 끊임없이 자신이 살아가고 있는 도시를 공부하고 그 배움을 나누는 이들의 모습에서 말로 다 할 수 없는 존경심을 느꼈다.

<호주 두번째 이야기, ‘퍼핑빌리’로 이어집니다>