[한겨레] 1평방에 살면서 수면제로 버티는 하루

[뉴스쏙] 동자동 쪽방촌 ‘공포의 폭염’ 현장

연일 폭염경보와 폭염주의보가 전국을 휩쓸고 있다. 더위는 자연현상이지만, 더위로 인한 질병과 사망은 인간의 일이다. 돌보는 이 없는 홀몸노인에게 여름은 고통 그 자체다. 지난 25~26일 이틀에 걸쳐 서울 용산구 동자동 쪽방촌 홀몸노인 20명을 만났다.

최고 섭씨 32.6도까지 치솟은 26일 낮, 서울 용산구 동자동 쪽방촌 공기는 눅눅하고 후텁지근했다. 지린내가 진하게 코를 찌르는 연립주택 어두운 복도에는 손바닥만한 방이 이마를 맞대고 붙어 있다. 방마다 누운 사람들은 웃통을 벗고 있다. 한효남(71) 할아버지는 방문을 열어놓은 채 방바닥에 힘없이 누워 있다. 몸을 누인 한평(3.3㎡) 방에서 그는 6년간 살았다.

■ 바깥보다 더운 실내 가로 0.9m, 세로 1.5m의 창문은 반쯤 열려 있었다. 다 열자니 햇볕이 쏟아져 덥고, 모두 닫자니 그래도 덥다. 궁리 끝에 반만 열었다. 구석에 놓인 작은 선풍기는 더운 바람을 토해냈다. 뜨겁고도 눅눅한 방바닥에는 겨울 이불을 깔아놨다. 점심 먹으려고 쌀을 안친 전기밥솥에서 뜨거운 수증기가 뿜어져 나왔다. 주방이 따로 없어 요리도 방 안에서 해결한다. 온도계로 재보니 방 안 온도는 섭씨 34도였다. 폭염으로 달궈진 바깥 대기보다 1도 더 높았다.

할아버지는 더워도 밖에 나가지 않는다. 햇볕을 바로 쬐면 안 된다는 의사의 조언이 할아버지의 발을 잡는다. 나가고 싶다 해도 파킨슨병을 앓는 몸을 이끌고 나가기 힘겹다. 방 한구석에는 약이 잔뜩 쌓여 있다. 하루에 7종류의 약을 먹는다. 파킨슨병, 당뇨병, 위장병, 변비, 치질을 앓고 있다.

할아버지의 가슴팍에는 5년 전 암 수술을 한 자국이 남아 있다. 3년 전 백내장으로 눈 수술도 받았지만, 병은 차도가 없다. 그 때문에 선풍기 바람도 바로 쐬지 못한다. 거듭된 수술과 독한 약에 찌들며 할아버지의 몸무게는 가벼워졌다. 러닝셔츠를 걸친 38㎏의 몸뚱이에는 뼈마디가 선명했다.

쪽방들이 모인 연립주택에는 공동 세면실이 있지만, 할아버지는 샤워를 일주일에 한 번만 한다. 몸이 약하므로 차가운 물로 씻는 일 또한 고역이기 때문이다. 텔레비전을 보며 최대한 움직이지 않는 방법 외에는 더위를 피할 길이 없다.

이달 들어 더위에 잠 못 드는 날이 많아 수면제를 매일 하나씩 먹는다. “어쩔 수 없지 뭐. 잠이 안 와 죽으나 독한 수면제로 죽으나….” 죽음을 말하는 할아버지의 움푹 들어간 눈에는 아무 표정도 서리지 않았다.

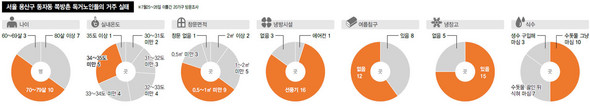

용산구 쪽방 상담센터가 지난해 9월 집계한 자료를 보면, 동자·갈월동 쪽방촌에는 1~4층짜리 건물 45개가 있다. 그 안에 1~2평짜리 방 975개가 붙어 있다. 이른바 쪽방이다. 이곳에 873명이 산다. 65살 이상의 노인은 230명이다.

파킨슨병·당뇨에 무더위까지

38kg 할아버지 ‘1평’방에 고립

하루에 7종류 약·수면제 먹어

“못자서 죽으나 약으로 죽으나…”

■ 물수건과 수면제로 버티는 하루 폭염은 쪽방촌의 비좁은 골목 사이로 파고든다. 쪽방에 힘없이 누운 홀몸노인들은 바깥보다 더 높은 온도의 쪽방 더위 속에 고립돼 있다. 열사병, 열탈진, 열경련, 열실신 등이 여름 내내 이들을 위협하고 있다. 각종 온열질환이 심해지면 의식을 잃게 된다. 여러 병을 앓고 있는 홀몸 노인이 돌보는 이 없는 방에서 탈진해 의식을 잃으면 결국 죽음을 맞이할 수밖에 없다.

“겨울보다 여름이 더 괴롭다”고 쪽방촌 홀몸노인들은 말했다. 그 고통을 몇몇 숫자로 표현해 볼 수 있다. <한겨레>가 25일부터 이틀 동안 혼자 지내는 60살 이상 노인 20명이 사는 쪽방을 찾아가 조사한 결과, 모든 방의 실내온도가 섭씨 30도에서 35도에 이르렀다(오전 11시~오후 3시 사이 측정). 얇고 시원한 여름 침구 없이 겨울 이불이나 전기장판을 깔고 지내는 경우도 12가구나 됐다(그래프 참조).

이호상(가명·70) 할아버지는 섭씨 34도의 방 안에서 밥을 먹고 있었다. 찬물에 밥을 말아 고추장을 풀고 후루룩 마셨다. “밥을 먹어야 약을 먹지.” 할아버지는 어지럼증·관절염·감기·위장병 등에 쓰이는 약을 쏟아냈다. “이 약으로 내가 버틴겨.” 약봉지를 입에 털어넣은 할아버지는 홀로 멍하니 앉아 여름 한나절을 버티는 일을 시작했다.

방을 가로지르는 빨랫줄에 빨래가 널린 이봉순(84) 할아버지 방의 온도도 섭씨 32.5도였다. 창문이 다른 쪽방보다 두뼘 정도 크지만 동쪽을 향한 창문이어서 너무 덥다고 할아버지는 말했다. “젊어서야 여름이 기다려졌지. 백리포, 천리포, 만리포, 서해안 해수욕장을 쭉 다녔어.” 그러나 아내의 투병으로 가세가 기울었다. 1994년에 사별한 뒤 쪽방촌으로 흘러들어왔다. 할아버지는 수건에 물을 적셔 몸을 닦으며 이 여름을 견딘다.

젊었을 때 이발사를 했다는 공옥천(70) 할아버지는 10년째 쪽방촌에서 살고 있다. 수도꼭지에서 나오는 물을 그냥 받아 마시는 할아버지의 방에는 냉장고도 없다. 방 안에 놓인 김치통에서 신내가 후끈후끈 오르고 있었다. 뚜껑을 열고 들여다보니, 김치도 더위를 먹어 허연 곰팡이로 덮여있었다. 공 할아버지는 그 김치를 씻어서 먹는다고 했다. 고혈압·관절염·불면증 약이 김치통 옆에 수두룩하다. “요즘 같이 더울 때는 수면제를 3알씩 먹어도 잠이 잘 안 와.”

창문이 없는 황운식(80) 할아버지의 방은 폭염에 찌든 습기에 담배 연기가 섞여 매캐한 악취가 났다. 작은 선풍기 한대를 틀어 놓았어도 방 안 온도는 섭씨 34도를 가리켰다. 너무 더워서 새벽 4시만 되면 잠에서 깬다고 할아버지는 말했다. “하루종일 뭘 하겠어. 그냥 앉아있는 거 말고는.”

냉장고도 없이 물수건에 의지

최대한 안 움직이며 간신히 버텨

홀몸노인 3명 중 1명 ‘폭염 질병’

“재해로 위장된 사회적 죽음 직면”

■ 삶과 죽음을 가르는 여름 동자동 쪽방촌 홀몸 노인들에게 올 여름 더위는 유별스럽다. 지난 6월 평균 기온은 평년보다 3~4도 더 높았다. 이렇게 되면 홀몸 노인들이 지내는 쪽방은 찜질방과 비슷해진다.

기후변화행동연구소가 지난 2010년 7~8월 서울 종로구 돈의동 쪽방촌 65살 이상 노인가구 19가구를 조사했더니, 이들이 지내는 방안의 아침 평균기온은 섭씨 31.1도, 한낮 평균 기온은 31.9도였다. 하루종일 방안 온도의 차이가 크지 않은 것이다. 좁은 공간에 미로처럼 작은 방들이 몰려있는 탓에 환기·통풍이 되지 않고, 낮에 모인 열이 밤이 되어도 빠져나가지 못하기 때문이다.

조영덕 고려대 응급의학과 교수는 “자외선을 직접 쬐지 않더라도 고온에 오래 노출되면 탈수가 진행된다”며 “이때 수분섭취를 제대로 못하면 혈류에 문제가 생겨 심뇌혈관 질환이나 심근경색 등이 생길 수 있다”고 말했다.

2008년 7월 보건복지부의 ‘홀몸 노인 냉난방 실태조사’에 따르면, 조사 대상 1000명 가운데 31.7%가 열사병·열경련 등 폭염으로 인한 질병을 앓고 있는 것으로 나타났다. 이 가운데 59.8%는 ‘덥더라도 집에 머문다’고 답했다. 시원한 곳으로 이동하고 싶어도 질병·장애로 거동이 불편하기 때문이었다. 이들의 91.5%는 ‘선풍기가 있어도 더위를 물리치는 효과가 별로 없고 전기세도 부담스러워 잠깐씩만 사용한다’고 답했다.

이들에게 여름은 삶과 죽음을 가르는 결정적 시간이다. 아름다운재단 권연재 간사는 “독거노인 119만명 중 빈곤층은 91만명에 이른다”며 “열악한 주거시설에서 질병과 장애를 겪고 있는 빈곤 독거노인에게 더위는 생명과 건강을 위협하는 심각한 요인으로 작동한다”고 말했다. 권 간사는 “이들이 폭염으로 목숨을 잃는 건 자연재해가 아니라 사회적 죽음이므로 근본적인 예방조처와 대책이 필요하다”고 말했다.

정부는 지자체별로 마을경로당 등을 ‘무더위 쉼터’로 지정해 가동하거나, 노인 돌보미를 통한 건강관리보호프로그램을 운영하고 있다. 질병관리본부는 폭염시 행동요령 등을 홍보하고 있다. 그러나 쪽방 홀몸노인들에겐 소용없다. 기후변화행동연구소 관계자는 “쉼터 등은 주로 젊고 건강한 주민들이 이용하고, 질환을 갖고 있는 쪽방촌 노인들이 사용하는 일은 극히 드물다”고 말했다. 경제적 처지가 다른 낯선 이들과 섞여 지내는 것을 꺼리는 데다, 무더위 쉼터까지 찾아갈 힘이 없기 때문이다.

김지훈 이경미 기자 watchdog@hani.co.kr