팀장님, 우리만 알기에는 너무 아까운데요?

6년전 병아리 신입시절, 아름다운재단 블로그에 ‘말말말 시리즈’를 연재했습니다. 기부자님이 전해주신 말 한마디, 지원사업 심사위원이 해주신 한 마디, 첫 기금의 시작이 된 한 마디, 캠페인의 시작이 된 한 마디 등을 모아 콘텐츠로 제작한 건데요, 누군가의 진심이 담긴 말 속에 ‘우리만 알기에 아까운’ 재단의 가치들이 담겨있다고 생각했습니다. 그리고 그 말들은 재단다움을 생각하게 하는 기준이 되기도 합니다.

말말말 시리즈 13 썸네일

아름다운재단은 ‘건강한 기부문화’라는 가치 안에서 지원사업, 모금, 연구 등 다양한 일을 해오고 있습니다. 말말말 시리즈로 전하고 싶었던 ‘아름다운재단다운’ 이야기를 이제는 ‘기부문화캠페인’으로 더 많은 분들께 전하고자 합니다. 아름다운재단은 ‘건강한 기부문화’를 고민하고, 만들어가는 곳이라는 것을요.

기부문화캠페인을 통해 보여주고 싶은 건 ‘아름다운재단’이 어떤 곳인지 보여드리고 싶었습니다. 그 시작은 재단 구성원, 기부자님들이 모두가 공감할 이야기부터 시작하기로 했습니다.🙂

아름다운재단에는 ‘우는아이’가 없습니다

이번 웹페이지의 타이틀이 ‘아름다운재단에는 우는아이가 없습니다’인데요. 사실 이건 제가 입사하기 전에 웹페이지에서 본 인터뷰 내용이에요. 입사를 준비하면서 웹페이지의 이곳 저곳을 둘러보았는데 정말 ‘우는아이’ 사진이 없더라고요.

FOUND BF 인터뷰 글

그 당시 웹페이지에서 가장 눈에 띈건 ‘탕비실을 부탁해’ 프로젝트의 한 사진이었습니다. ‘탕비실을 부탁해’는 아름다운재단이 어떤 곳인지 협력하고 있는 단체들에게서 오브제와 메시지로 확인하는 프로젝트였어요. 당시 ‘아시아의 창’이라는 단체에서는 ‘누가바’ 아이스크림 과 함께 “아름다운재단은 이런 곳을 ‘누가 볼까’ 싶지만, 그것이 옳다고 생각하면 부정적 여론과 상관없이 관심을 두고 지원하는 곳”이라는 메시지를 보내주셨습니다. 아름다운재단의 역할을 잘 말해주는 카피라고도 생각했습니다.

사실 누가바가 크게 걸려있는 재단의 웹페이지 메인사진이 왠지 충격적으로 다가왔어요. 사회복지를 전공하고, 여러 단체들의 홈페이지에 들어가보았지만 저렇게 메인에 밝고 경쾌한 이미지가 걸려있는 곳은 없었거든요. 5년전만 해도요!

탕비실을 부탁해 배너 이미지 ‘아름다운재단은 누가바 입니다’

시급하고 필요한 곳을 살펴보고 지원하지만, 모금을 할 때 지원대상자를 시혜적으로 바라보게 하지 않는게 어떻게 가능할까 싶으면서 ‘이걸 해내는 게 아름다운재단이구나. 이런 고민을 하는 사람들이랑 함께하고 싶다.’는 생각이 강하게 들었어요. 그렇게 입사하게 되었습니다. (쉽지 않은 길의 시작이었죠…)

당당한 보통의 청춘, 열여덟 어른 캠페인

아름다운재단의 관점이 담긴 사례 중 하나로 열여덟 어른 캠페인 이야기를 들려드리고 싶습니다. 사실 제가 경험한 유일한 캠페인이기도 합니다. 선배들의 기획을 보고 처음에는 ‘이게 되나?’ 싶었어요. 자립준비청년을 알리고, 지원을 하기 위해서는 힘든 부분들을 더 보여줘야하지 않을까 싶었습니다. 그래야 마음이 열리고, 도움을 준다는 생각을 하게 될 것 같았거든요.

최종 기획안을 공유 받고, 최최종 기획안을 공유 받고, 최최최종 기획안을 공유 받았을 때도 바뀌지 않았던 건 ‘보통의 청춘’이라는 메시지였습니다. ‘불쌍하고, 안타까운 청년들을 도와달라’고 말하지 않고, 옆에서 같이 응원하고 싶은 청춘으로 바라봐달라는 이야기를 담았습니다. 자립준비청년을 어떤 ‘대상’으로 보는 것이 아니라 내 옆의 있는 이웃으로 인식하고요.

웹페이지를 봐도 메인 사진은 환하게 웃는 모습의 캠페이너들이 배치되어 있습니다. 실제로도 촬영 현장에서 얼마나 즐거웠는지 모릅니다. 각자의 살아온 이야기들을 듣다보면 참 멋지다는 생각이 절로 들었습니다. 여러 경험들을 하며 여린 부분도 있었고, 단단한 부분도 있었거든요. 그 이야기들을 온전히 전했기에 많은 분들이 함께 응원해주셨던 같아요.

열여덟 어른 캠페이너(허진이 안연주 박강빈 조규환 이진명 박한수)

사실 쉽지만은 않았습니다. 언론, 방송, 각종 인터뷰에서 자립준비청년 캠페이너들에게 “어떤 게 가장 힘들었어요?”라는 질문이 가장 많이 쏟아졌습니다. 많은 분들이 궁금해하고 관심을 가지게 하기 위해서는, 그리고 실제로도 어떤 점이 개선되어야 할지 이야기하기 위해서는 어렵고 힘들었던 부분을 이야기하지 않을 수 없거든요.

하지만 그 과정에서 단어 하나도 조심스러워했던 기억이 납니다. 미디어 제안 및 연계를 담당한 커뮤니케이션팀과 함께 미리 인터뷰 기획안과 기획의도를 사전에 충분히 검토하고, 캠페이너에게는 “혹시라도 불편한 질문이 있다면 답하지 않아도 된다”고 소통했습니다. 미리 어떤 답변들을 생각했는지도 서로 공유했습니다. ‘이렇게 표현해도 되나?’ 걸리는 부분들은 순화하기도 하고, 어떤 부분은 더 명확하게 강조하기도 하고요. 어떤 마음으로 어떤 문제의식을 가지고 이렇게 용기내어 캠페이너로 나서게 되었고, 어떤 활동들을 하고 있는지 잘 담길 수 있도록요.

당당한 모습으로도 사람들의 응원과 관심을 이끌 수 있다는 것을 느낄 수 있도록, 우리가 가진 편견에 자그마한 금이라도 갈 수 있도록 많은 영상, 웹페이지, 광고 배너로도 만들었습니다. 단어 하나하나 조심스럽게 사용하면서요. 현실을 있는 그대로 보여주는 것도 중요하지만 그 과정에서 자립준비청년들이 동정과 편견의 대상이 되지 않기를 바랐습니다.

“자립준비청년 허진이를 잘 돌봤던 4년의 시간이 참 감사해요.”

열여덟 어른 캠페인을 하지 않았다면 지금처럼 건강한 삶을 살지 못했을 것 같아요. 캠페이너를 하면서 ‘자립준비청년 허진이’를 잘 돌봐줬기 때문에 어른으로서 잘 성장할 수 있었다고 생각해요. 이 시간이 제 삶에서 가장 공들였던 일인 것 같아요. 저는 지금 제 모습을 정말 좋아해요. 청년으로서, 엄마로서, 아내로서 살림도 잘 해내는 제 모습들이 만족스러워요. 그래서 열여덟 어른 캠페인은 평생 기억할 가장 귀한 경험이에요.”

오랜시간동안 캠페인을 함께한 허진이 캠페이너가 이런 말을 해주었어요. 쉽지 않은 길이었지만 재단의 관점과 가치가 어떤 변화들을 만들어내는지 알 수 있었던 말이었습니다.(이 말 듣자마자 눈물이 조금 날 뻔 했어요.) 그래서 저는 이렇게 고집있는 재단에서 일한다는게 어렵기도 하지만 저의 자부심이 되어주기도 합니다.

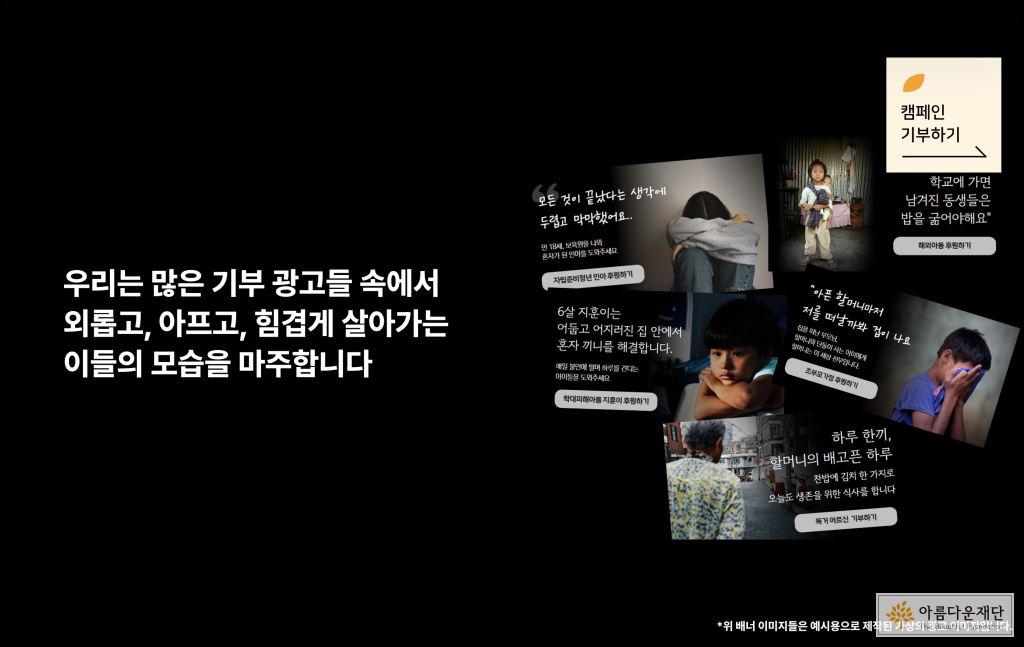

하지만 여전히 우리는 수많은 기부 광고들 속에서 ‘우는아이’의 모습을 봅니다

예시로 제작한 흔하게 보이는 기부광고 이미지

인터넷을 돌아다니다 보면 외롭고, 아프고, 힘겹게 살아가는 이들의 모습을 자주 보게 됩니다. 한 번 보기 시작하면 계속 졸졸 따라다니고 왠지 마음이 불편해지고 무거워집니다. 그렇게 기부를 시작하는 경우도 많이 있는 것 같아요.

누군가를 돕는 우리 모두의 마음은 너무 소중하고 귀합니다. 하지만 이렇게 외롭고 아프고 힘겨운 사진들 속에서 우리는 이들을 어떻게 바라보고 있는 것일지, 또 사연의 당사자들은 자신의 모습을 어떻게 생각하게 될지 함께 생각해보고 싶습니다. 비영리단체들의 상황들, 그리고 실제로 시급하고 어려운 사연들, 그리고 가장 마음이 약해지는 순간들. 우리는 이 이야기들 속에서 어떻게 ‘건강한 기부문화’를 만들어가야 할지 같이 고민해나가고 싶습니다. 그 이야기를 담은 것이 ‘아름다운재단에는 우는아이가 없습니다’ 웹페이지입니다.

25년도에는 <기부문화캠페인>을 통해 더 많은 이야기로 기부자님을 찾아뵙겠습니다. 아름다운재단은 끊임없이 고민하며 이야기하겠습니다. 지원을 받는 사람도, 기부자도, 모금 기관도 지속적이고 긍정적인 사회변화를 경험할 수 있도록요. 많은 관심과 응원 부탁드립니다🙂

맞다. 인위적인 동정심을 유도하는 우는 아기보다는 동등한 입장에서 타자를 바라보는 웃는 아기 모습이 더 마음에 든다. 같은 시대를 사는 동시대인으로서, 같이 잘 살고 싶은 마음으로서 기부를 하는 것이, 바람직해 보인다. 여기는 내 마음을 읽는 것 같다..

우경주